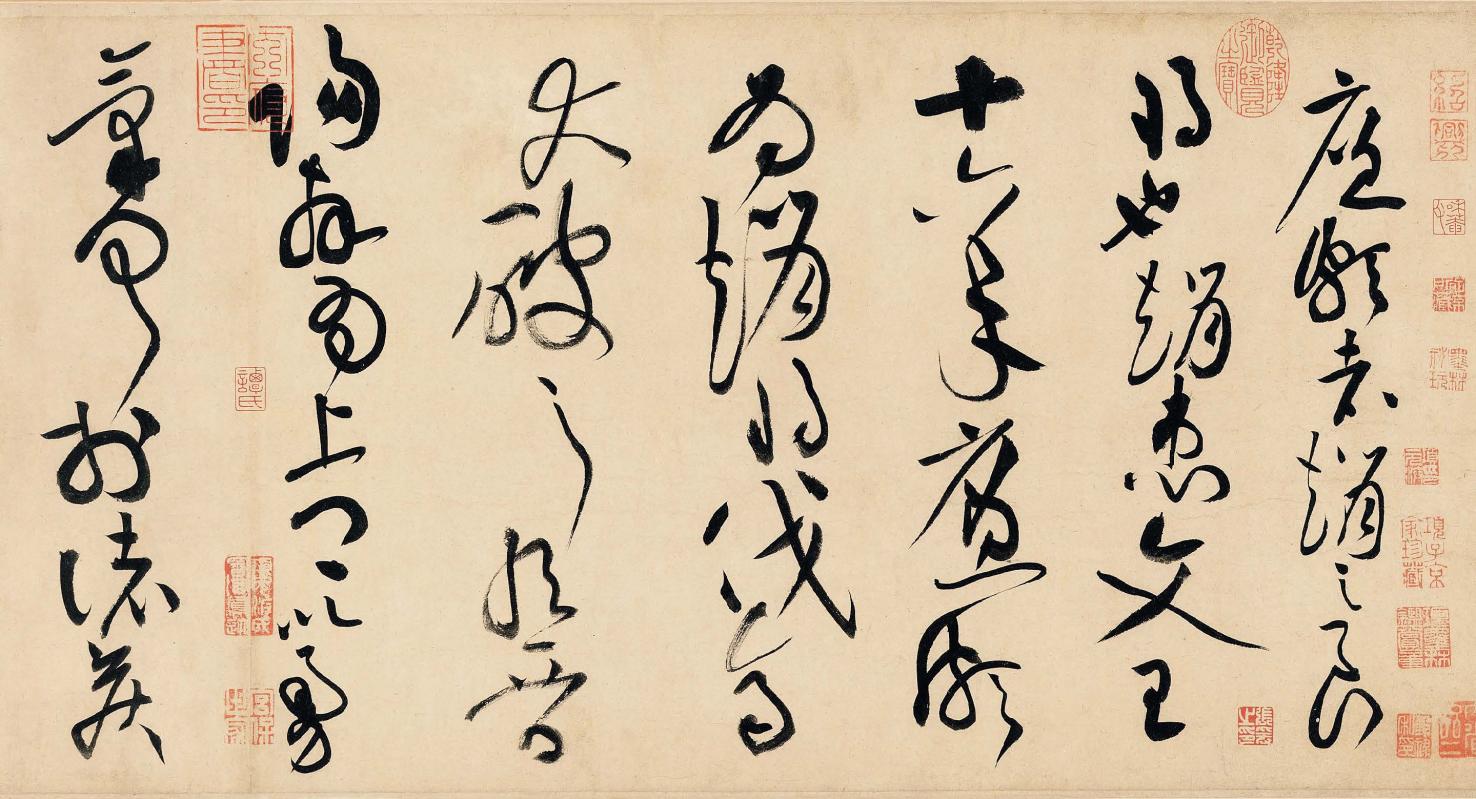

黄庭坚草书《廉颇蔺相如传》局部。(本文图片均为作者提供)

苏轼门下有四人——黄庭坚、秦观、晁补之、张耒,个个名满天下,合称“苏门四学士”。其中,黄庭坚还和老师苏轼在书法上同列“宋四家”,名声更盛。他其实只比苏轼小8岁,二人亦师亦友,后人尊为“苏黄”。

说到黄庭坚,都知他“诗书双绝”。他诗风奇崛瘦硬,力摈轻俗之习,开一代风气——开创了宋代最有影响的诗歌流派“江西诗派”。苏轼还未与黄庭坚相识时,就被其诗文惊到了。有一次,北宋文学家、词人孙觉请苏轼为黄庭坚扬名,苏轼大笑:“此人如精金美玉,不去接近别人,别人也会主动接近他,逃名而不可得,何须扬名?”

在文艺上,黄庭坚属于早慧型,7岁时就写出了传唱至今的《牧童诗》:“骑牛远远过前村,吹笛风斜隔垄闻。多少长安名利客,机关用尽不如君。”8岁时写出《送人赴举》:“青衫乌帽芦花鞭,送君归去明主前。若问旧时黄庭坚,谪在人间今八年。”小小年纪,气象如此宏大。所以《宋史·文苑传》里谈到黄庭坚的学问文章,用了4个字:天成性得。

宋英宗治平四年(1067年),23岁的黄庭坚考中进士,踏上仕途。初任汝州叶县县尉,后任国子监教授、太和县知县。神宗驾崩、哲宗即位后,他被召入京,授校书郎兼任《神宗实录》检讨官,负责编修神宗朝史料。《神宗实录》修成后,被擢为起居舍人,记录皇帝的日常生活与言行举止。

黄庭坚拜师苏门,与苏轼同属旧党,在新党重新掌权后被清算。新党们认为,《神宗实录》多有诬陷不实之词,如“用铁龙爪治河,有同儿戏”。于是盘问黄庭坚,黄庭坚斩钉截铁地答道:“我当时在北都做官,曾亲眼看到这件事,确实如同儿戏。”执拗如此,最终肯定是被处置了,被贬为涪州别驾、黔州安置,后又移至戎州。

此后,黄庭坚的仕途起起落落,在徽宗时遭遇了人生最沉重的打击:撤销一切职务,流放宜州(今广西宜山县)。崇宁四年(1105年),他在宜州病逝,享年61岁。陆游的《老学庵笔记》记载了黄庭坚去世时的情状:当时,黄庭坚“居一城楼上,亦极湫隘”,住宿条件很差,又是南方九月天,非常闷热。这天忽然下了雨,凉快了些,他喝了点酒,坐在胡床上,把脚伸出栏杆。朋友范廖来访,他对范廖说,“吾平生无此快也!”不久之后就去世了。

黄庭坚与老师苏轼一样,虽然仕途多波折起伏,但在贬谪的历程中生命得到升华,内心无拘无束,书法亦豪迈洒脱。追溯起来,他的书法,初以宋代周越为师,后受到颜真卿、怀素、杨凝式等人影响,又受到焦山《瘗鹤铭》书体的启发,行书、草书皆擅长,且形成自己的风格,算是“宋四家”中草书成就最高者。

现藏于美国纽约大都会博物馆的草书长卷《廉颇蔺相如列传》是他的代表作。这卷1170字的狂草长卷,高33.7厘米,长达18.4米,气势连贯,笔笔精致,是理性与感性的合一。远看这幅作品,不那么像草书——行笔速度比一般狂草慢得多,有点像打太极。但是,细看每一个字,字形险峻,格外独特。

黄庭坚行书《松风阁诗》局部。

黄庭坚的行书,《松风阁诗帖》是为代表。此书写于宋徽宗崇宁元年(1102年),是一幅大字长卷作品,现藏于台北故宫博物院。这年九月,黄庭坚与朋友一起游鄂城(今湖北鄂州)的樊山,山上新建了一座楼阁,黄庭坚为它命名“松风阁”,并写下长诗《松风阁诗》。诗句画面感很强,其中还谈到自己与好友雨夜同宿僧寺,感伤苏轼已逝、张耒未归,又借钓台、怡亭之典,抒发松风带来的清凉与哲思,寄寓对生命价值与永恒的思考。

书写《松风阁诗》时,黄庭坚用的是行书大字,有“长枪大戟”之感,辨识度极高,中宫收紧,四边开张,长笔画如剑刃舒展,短笔画似磐石凝力,欹(音同七)侧中见平衡,点画之间充盈着一种浩然之气。

除了书法独特,《松风阁诗》这幅作品的纸张也暗藏着“秘密”。若在这卷纸的背面打上灯光,透过纸可清晰地看出它是“砑花纸”。砑花纸是中国人的一项发明,利用雕版在纸上轧出凹凸纹饰,图案若隐若现,灵动典雅,纸张本身就是一件具有美感的工艺品。想来,黄庭坚当时在这样的纸上作书,必然得心应手,也因此成就了这篇书法史上的行书名作。

黄庭坚能创造出这样别具一格的书法,很大程度上源于他的一次“书法悟道”。悟道之前,他用笔与笔力往往不到位。有一次,他看船工划桨,看着看着入了神,仔细琢磨船工荡桨“入水—水中行—出水”的过程,顿时感悟到荡桨动作与书法用笔之间是相通的。此后,他的笔法开始注重“逆入”“波曲行进”“空中续接笔势”等核心动作。于是行书与草书,用笔均沉着痛快,焕然一新。

这种“自成一格”的书法,对后世影响深远。明代沈周、文徵明等文人画家推崇其笔意,从中汲取结字与章法灵感;清代书家如八大山人、石涛,从其书中吸取奇崛之气,强化个性表达。黄庭坚师从苏轼,却能独辟蹊径,并与老师齐名,相当不易。说到底,还是他自己本就有强烈的自立意识,有诗句为证:“随人作计终后人,自成一家始逼真。”(作者单位:北京大学书法教育与研究中心)

责任编辑:蔡晓慧

责任编辑:蔡晓慧声明:版权作品,未经《环球人物》书面授权,严禁转载,违者将被追究法律责任。

我要纠错